迹·象 – 五人版画艺术展

2009.03.14 – 2009.05.20

新闻稿

可能的迹象

周爱民

当代中国版画在繁荣的表相之下,潜藏着自身发展的危机。“创作版画”和“复制版画”的概念被模糊,艺术品与印刷品混为一谈,成为当代版画的显著问题之一。尽管混淆和模糊是后现代艺术的一种表征,冲破边界为版画艺术思维的转换带来了一定的新契机,并推动了版画创作观念及形式语言趋向丰富与多元,但是深植其中的种种非艺术理由制造的虚假盛景也不能不被正视和清理。版画不仅不是当代艺术的副产品,而恰恰是版画固有的属性使它与鲜活灵动的消费文化及图像时代保持了天然的默契,使它成为当代尤具表现力的一种艺术介质。苏新平、洪浩、杨宏伟、史新骥、曹培伦五位艺术家的作品,在创作观念及表现手法上迥然有别,但是他们的作品无一例外地立足于版画创作的根本。他们以丝网、石版和木刻完成的作品,不只是以复制形象作为视觉表现的结果,思想观念及精神欲求内化在他们的画、刻、印整个过程之中。五位艺术家中既有成就卓著颇具影响者,也有初出茅庐的新人,展览在呈现每位艺术家创作面貌的同时,也使我们在印迹与形象之间重新审思当代中国版画的精神性及文化价值。

消费使日常生活充满了节日般的庆典仪式,酒宴是丰盛社会的一种普遍表现,也是中国文化的一种特有形式,它将一群有着特定的社会关系及身份的人聚集起来。以往由政治意识形态决定的“同志”关系,已经被现实的利益共同体——由协商与共谋达成的互惠互利的关系所取代。事实上,这种协商共谋的关系并不只限于商业行为,而广泛的存在于集团间的政治、经济与文化的交往,以及私人化的行动之中。苏新平的“同志”系列从生活表相入手,通过酒宴场面的再现进入到深层的文化思考之中。他以版画特有的简练单纯手法,剔除了繁芜的细节描绘,而将画面概括为红黑两种色彩,并突出人物的神情动作。简练单纯看似是形式手法,实则是思想观念的表达,最起码在这一点上他延续自己一贯的创作方式及特点,即以简练而强化的方式将特定的生活形象从现实中抽离出来,从而使形象成为形而上的精神审思对象。觥筹交错、笑容可掬、珍重惜别—–所用这些同志般的亲密举止并不能将人们完全置于安全、稳定、满足及幸福感之中,它们体现的只不过是消费社会的一整套“关切”的礼拜仪式。在彼此关切的神话中,自主、自我、特立独行的个体在消失,取而代之的是个体价值在同志关系中伸缩、增减使之趋向目的性,也就是说“个体不再是自主价值的策源地,他只不过是动荡的相互关系中的一个多重关系终端”(波德里亚)。消费社会快速地生产物品及财富,也快速地生产社会关系,当同志者举杯畅饮时,他们在消费美酒,也在消费关系——一种短暂的被快速生产同时也被快速消费的同志关系。

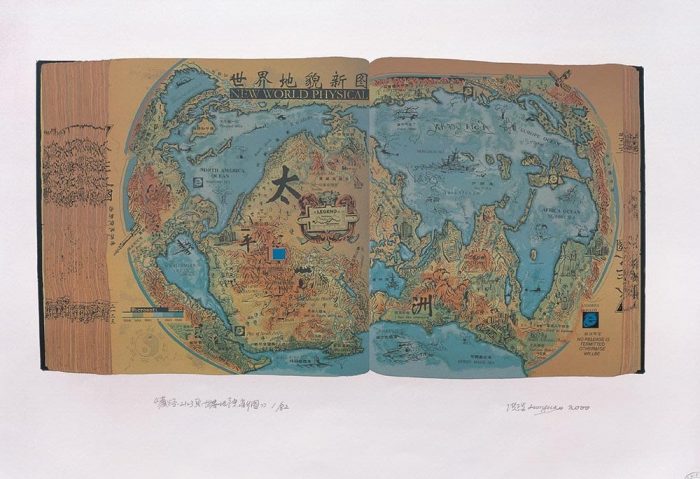

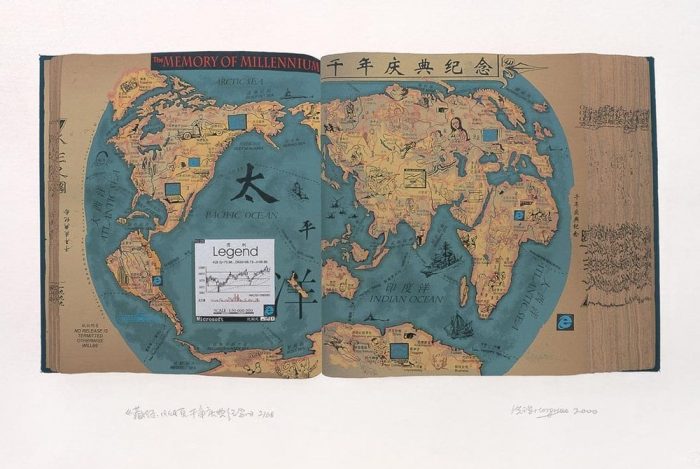

洪浩对图像技术手段极为敏感,他利用现代数码技术——也可以说是印刷技术(或版画技术)迅速地复制物品,在一种简单地累积、添加过程中,图像骤生。图像中的物品无限量地扩张,铺天盖地,无始无终,它们构成了物的景观。在北京东三环沿途,这些物的景观曾以广告灯箱的形式得以展示,在灯光的聚射下物的景观熠熠生辉,它们与CBD核心区域的人潮车流一道构成了日益肿胀的大都市景象。实际上,这些用数码复制的物的景观可以看成是他用丝网创作的《藏经》系列作品的一种延伸,两者在创作思维上一脉相承,都是将复制技术转换为艺术观念的表达。如果说数码复制是一种后工业的方式,那么丝网复制则是典型的工业生产手段,《藏经》就是巧妙地运用机械印刷的方式,对印刷物的存在意义及价值认同提出了质疑甚至是一种颠覆性的判断。这也就是洪浩自己所说的,在一种“有机可乘”的行动中,让人们洞见了作为知识及真理承载物的印刷媒介,在其神圣面孔之下可能存在的被篡改被置换的秘密。他以丝网印刷的方式再造“经书”,这种手法是戏谑的,也是机智的,它使人们对既定的知识及先验性认识产生悬疑的同时,意识到搅乱和复写可以也作为一种文化策略,并成为某种新知识及文化范式滋生的先兆与条件。

作为成熟稳健的艺术家,苏新平、洪浩的艺术创作较多倾向于社会及文化状况的深层思考,而三位崭露头角的年轻艺术家杨宏伟、史新骥、曹培伦则偏于自我内心感受的刻写,并且他们三人都选择了最为传统的木刻版画作为创作媒介。从技术方式而言,木刻是版画中最为简便、单纯的一个种类,但是材料技术的简单陈旧,并不意味着艺术表达的肤浅和俗套,因为艺术的智慧恰恰反映在它能使看似单一的事物充满无尽的变数——在极简中获取极大的丰富,也许是木刻艺术保持迷人魅力的原因之一,杨宏伟、史新骥、曹培伦三人不同特点的木刻版画也正好映证了这一点。

我们正经历着现实世界被图像化的时代,图像建构了世界的真实,而不是世界的真实生产出图像,所以现实世界的真实性不再是激发艺术家创作的热情所在,这一点在年轻艺术家的创作中尤其如此。这些年轻艺术家不再像他们的前辈们那样,费力地刺破现实的表层以剥露深刻的真实存在,在他们看来,图像的表层即是真实所在。史新骥显然属于这一类年轻的艺术家,他的木刻作品融入了个人的成长记忆及知识背景,有着轻巧、洒脱的特点。受动漫及武侠小说的影响,史新骥将幻想世界与现实感受贯穿起来,他创作的形象脱开了现实秩序的规约,在感性及情趣的空间里,那些昆虫、动物、草木,甚至是一点一划都有着活泼的生命。尽管这些奇妙的图像世界游离于现实之外,但是它们依然承载着现实的情感,甚至比现实情感更为浓烈而激荡。无论是恣情纵意,或是孤独行呤,这个图像的世界就像是一个人的舞台,哪里的芸芸众生,皆是人格自由本性的化身。就此而言,史新骥的作品使人们在被理性盘算所填充的世界中,找到了一种别样的闲适的精神领地。

在艺术创作上,表现性总是趋向于简化,通过语言的浓缩,使情感表达更集中、更强烈,这点在德国表现主义木刻中体现得尤为分明,杨宏伟显然受益过这一木刻艺术传统的影响。但是与德国表现主义强烈的主观意志及政治情感相比,杨宏伟的表现性木刻显得私密及个人化。对于杨宏伟而言,木板如同黑暗幽深的洞穴,他是深入其中的探险者。当他手握刻刀面向木板之时,他的精神意志完全听从于幽深洞穴的魔力召唤,他反复地变幻多种刀法,并非是炫技,而是使流动的刀法与幽深洞穴的魔法力量趋向一致。尽管他在黑暗幽深洞穴中找见的形象显得有些离奇,但是通过一道道刻痕闪现出来的迷离的眼神,以及扑朔不定的光等,已足以使人砰然心动。在观看他的作品时,我们仿佛听到了贝克曼以急促而喘息的声音喊出的:“自我就是存在的伟大的蒙着网幕的神秘——在我内心更重更深地燃烧着,我的嘴就闭得更紧,我的意志就更冷静,把这可怕的、颤抖的、精力强的怪物抓住,象玻璃那样透明地在尖锐的线条和平面里扣住,压制下,扼住脖子。”

杨宏伟和曹培伦都惯以繁密的刀法创作大尺幅的木刻作品,比较而言,在刀法上杨宏伟畅意多变,曹培伦则是整密细致。而且,曹培伦将自我的心理意识清晰地投射在一个具体的现实形象上,他以精微写实的刀法刻制出巨大的苍蝇形象。很难说这一如显微镜下窥视的形象有什么明确的意义,或许它根本就不在于揭示意义,它呈现的就是一种视觉,一种对心理承受产生压迫的视觉,人们习以为常的愉悦的视觉美学在此遭遇阻梗。他的《杜象先生你好》超出了人们既往对木刻版画的认识,仅就超大尺寸而言,这其中就承载着不凡的技术力量。如同杜象轻松地为蒙娜丽莎像划上两撇小胡子一般,曹培伦将祭台上的后现代经典之作置于自己精心刻制的枝桠尖上,这种举重若轻的姿态与其说是对杜象的戏仿和再反叛,而不如将此看成画面的一种形象点缀和花絮。曹培伦一丝不苟地审慎地处理画面每一处细节,却无意让自己背负起沉重的艺术史责任。他尚且年轻,无需也不必让沉重的艺术史意义压住鲜活敏慧的感觉,因为艺术的存在首要的不是艺术史逻辑,而是明澈了悟的心灵。

五人版画艺术展在版画艺术的现实状况中反映出一种清新健拔的创造面貌。中国现代版画自诞生以来,在社会及文化变革的潮流中历练出“先锋”的品格,但是这种品格在当前却显示出式微的状况,中国版画艺术的现实困境主要反映在两方面:学院版画囿于技术手段和形式语言的篱障中,版画技术在逐步走向精熟与细分的专门化之时,版画艺术的创造精神却愈见孱弱、苍白,精湛的技艺遮蔽了版画艺术应有的思想性及文化价值,最终也使得精湛的版画技艺落入虚空之中。另外,在社会需求及艺术产业的推动下,版画为简单的工具和目的意识所驱从,尽管各种名目的版画展览俯拾即是,并有着“当代”的面目,但它们却失去了版画创作的本性及品格,版画沦为复制“当代艺术”的高级手段。正是在这双重困境的夹缝之间,五位处于不同艺术状态的艺术家以他们各自的艺术经验及创作取向为突破版画的现实困境做出了实质性的努力,一方面他们禀承了学院版画创作的严谨与求实精神,熟稔精纯的版画技术语言;另一方面,他们将版画艺术创作的思维与当代社会文化的潮流相融合,坚持个人艺术语言探索,并密切关注现实的生活感受和当代的艺术经验,在执守版画艺术本体的同时,积极扩张版画艺术的精神容量和当代品格。

尽管难以用统一的主题及精神指向来归纳这几位艺术家的创作,但是他们各具特点的版画作品正好可以作为当代艺术多元共生状态的一个样本。以版画介入当代生活,使之成为当代人文创造的重要一份子,是多元的版画艺术创作最终的精神旨意及归宿。反之仅仅将版画限制于材料及技术语言探究的层面,甚至借版画的复制印刷功能,混淆、滥用版画概念,将会使版画艺术发展的空间日见局促,并扼杀版画艺术的生命。版画是五位艺术家从事创作的共同方式,由这一原点出发,他们的艺术思维伸向了社会、文化及个人心理意识等不同的维度,他们的创作为版画艺术走向未来提供了一种引人注目的新迹象。