陈彧凡 – 褶曲的时间

2012.03.25 – 2012.05.20

新闻稿

褶曲的时间

——陈彧凡的实验与生成

鲁明军

如果不加细读和(至少略微的)追问,我想,没有几人能够相对客观地理清陈彧凡的作品及其生成过程。譬如对于早年《化一》和《庄子》这样的作品,通常不是将其定义为抽象或形式,就是引申至可能的某个观念。时至今日,有关其作品的大多解读似乎还是游移在抽象与观念之间。

有意思的是,在和陈彧凡的沟通中,他反复强调的却是:“我的作品既不是抽象,也不是观念。”

我相信陈彧凡没有读过Jonathan Crary,也没接触过T.J.克拉克(T.J.Clark),更不知道朗西埃(Jacques Rancière)是干什么的。但他认定,对他来说是不是抽象或观念甚或极简主义,都不重要,他在乎的只是作品的生成本身,及其带给他的内在体验。而这一认知恰恰暗合了Crary、克拉克及朗西埃的相关理论和思想。Crary不断重申,正是“现代主义”、“现代性”诸如此类的概念及其定义束缚并统御着我们对于图像、视觉的感知和理解。在克拉克这里,即便像“17世纪”这种语词,也是有问题的。除了他俩,还有很多后结构主义者业已通过不同的文本告诉我们,任何平面、形式背后实际上都是一套可变的生产系统和分配机制。朗西埃形象地将其称为“制御”(regime)。显然,在这个意义上其实已经没有了古代、现代和当代之分。而我们通常所谓的抽象、观念也不再作为某种形式或媒介,不再是某个策略或想法。

这样一种预设使得我们很难定义《化一》和《庄子》,也无法概括其新作《屏蔽》、《地心引力》、《权力背后》等。不过,这并不意味着其不可读,不可解,或根本无法进入。关键是,如何经由其个人实验本身及其真实经验,即以一种“视觉考古”的角度和路径,切入其视觉生成的内部。想必这也是陈彧凡所期待的。

一如既往,陈彧凡始终保持着其独特的节制和审慎。新作中,他虽然延续了早年《化一》、《庄子》中的理性与秩序,但看得出来也试图在此基础上有所突破。内敛的气质与拓展性实验原本是相悖的,但在这里却成为艺术家重建自身的起点和入口。除了木材、石头、煤块、水晶之外,此次布面丙烯或油画成为主要语言媒介。如果说在《化一》和《庄子》中更强调媒介的纯粹和形式的自足的话,那么,在新作中,媒材的多样化介入,并没有影响其形式之间的内在对话。除了点的铺排,更多是线的有序叠加,它们所形成的层累和聚集,进一步构成了一个块面整体。这似乎还是早年《化一》与《庄子》中的手法。但我们发现,在《屏蔽》、《地心引力》等作品中,纯白(或纯黑)的点或线的叠加只是作为局部,其他部分则是空缺的,于是画面所呈现的是块面之间极具秩序的错落安置与视觉比对。不同块面的质感与层次,形塑了一种可能的空间,避免了生硬的叠加或拼贴。显然,这种块面之间的关系削弱了转向形式“复调”(格林伯格语)的可能。即便无法回避,也似乎处在图像与形式之间的灰色地带。如在《日常行为》中,画面之外的画框拼置本身就具有消解形式主义的企图,以至于连作品本身所具有的仪式感也似乎被“拆解”了。

不同的是,在《权力背后》、《消失的地图》等作品中,我们发现点与线所形塑的整体往往又回到他所预设的某个图像母题或视觉底本。他一方面通过某种形式“抽离”图像,另一方面,它所重构的“图像”则衍生新的意指。点的铺排看上去是“碎化”了五星,可事实上,它所形成的深具质感的块面反而强化了图像底本即五星本身的纯粹性及其象征性。《消失的地图》亦然。但与《权力背后》不同,《消失的地图》中纯粹性的所指不再是形塑某种(权力或文化的)象征,而是通过形式、色彩的纯化,揭示同质化的当代文化政治现实。

如果说《屏蔽》、《地心引力》及《权力背后》、《消失的地图》等还只是停留在二维层面上的话,那么在《水墨》、《无名》、《真实的距离》、《衍生物》及《山水》中,陈彧凡则试图在空间向度上有所拓展。不过,他并没有放弃画面或绘画性,而是在画面前面或旁边摆放一个装置,或是在某个装置的表面辅以绘画的表层(如《衍生物》、《山水》),二者之间由此形成一种极具意味的对话关系。虽然有些反差,但很明显,他还是动了不少“心思”。试想,为什么他选择的多是木材和石头呢?尤其是,木材经过层累聚集和“弯曲折叠”,再配以传统的雕花装饰,又意味着什么呢?可以肯定的是,木材与石头与画布之间的混搭并没有影响各自形式之间的串联。《真实的距离》中,画面上点、线的层累聚集与木板有秩序的叠加便形成了一种互应关系。层累或褶曲被分配在不同的媒材和形式中,并以此将其串联起来。这种秩序、规矩的聚集形成了一种简洁、纯粹的审美形式。而且,除了形式的需要之外,木材与石头材质本身也内含意义。陈彧凡告诉我们,木雕是只是一个蕴含家族记忆的视觉母题。而石头的坚硬、质感与《衍生物》的方正、对称及其可能的“纪念碑性”形成了互应关系。《山水》亦然,只是煤块取代了石头。看似形式上与《衍生物》相类,但其顶部用线悬挂的煤块与天然水晶凸显了一种不确定性和不稳定感,线的秩序感与下半部分立方体四周无序的笔触形成了一种错位与对应关系。而且,煤块与水晶之间色彩和表面质感的差异也潜在地带出些许社会学色彩。至于为什么称其为“山水”,陈彧凡告诉我,他考虑更多的是作为矿物质的煤块、水晶及其自然属性与作品所形成的“山水意象”之间的内在关联。这看似与前者是相悖的,实则不然,因为很多时候创作的预设往往都植根于不可见的日常经验中。至少可以肯定的是,陈彧凡所理解的“山水”不再是传统的“诗情画意”。

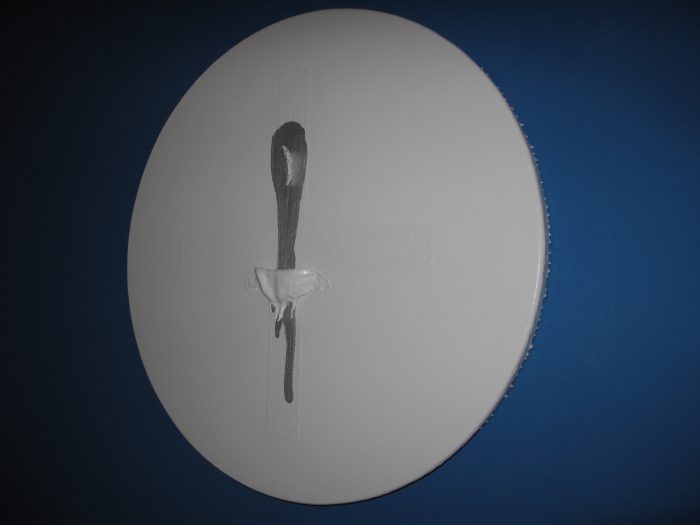

有时候,他还试图通过一些“小动作”打破这种对称,就像《衍生物》、《山水》、《地心引力》中颜料的溢出和滴洒,包括《无名》中材料的凸起和《水墨》中摇摇摆摆的线型,都是如此。但即便这样,他似乎还是不愿“倾斜”,依然在尝试一种均衡和稳定,如《无名》中的“十字架”和《水墨》旁边的木雕,某种意义上便被赋予了一种制衡的功能。无论如何,至少这些“小动作”和“小心思”使得他的作品不再具有强烈的压迫感。

写到这里,我想当我们仅只面对画面的时候,感知和解释或许只能至此。可对于陈彧凡而言,这其实只是进入其视觉内部的一个角度而已。更重要的是,画面形式或空间的构成中所隐含的时间叙事的展开。

其实,经由时间解释陈彧凡作品并不鲜见。但以往的解释更多只是限于创作过程本身所具有的自然时间感及其仪式性体验,甚至也可以将其延伸为一种“修行”。过程固然重要,但过程中的变异及其形成的差异才是时间的视觉表征。作品《43200》,表面上我们看不到任何差异,但任何些微的真实差异都意味着它不是纯粹的形式。何况即便是这样一个视觉结果,也不是基于一种审美的需要,而是意在拓展我们对于视觉本身的一种认知和理解。“43200”——画面中点的总数本身便具有时间性意指。至少,它给了我们些许提示:时间是有体量的。这样的暗示在陈彧凡作品中反复出现,包括形式中的层累感本身也是一种时间叠加和压缩的表征。除此,更重要的是形式自觉和空间构成背后,还有一个更深层次的时间之褶曲,即日常经验与生活之道。

时间的褶曲最终成为某个平面,或是某个装置。时间在这里被压缩或褶曲在某个“物”中。表面上这一“物”及其空间感“抽离”了时间,但实际上,不论形式的暗示,还是其艺术实践本身,皆是为了赋予时间某种内在的深度及其可能的量感。纯粹的形式之中蕴藉着丰富的时间流变。毋宁说,褶曲在这些平面或装置中的是个人日常经验及其内在的体认。而对陈彧凡而言,这一体认既源于日常经验,也来自某种淡淡的乡愁,甚至可以将其学术地归结为一种基于礼仪伦理的宗族结构的地方性文化心理和自我认同。对于客居杭州已近十年的他而言,家乡莆田的礼仪传统始终是维系家族共同体的纽带所在。现如今,礼仪与宗族伦理无疑已淡出了他的日常生活和记忆结构。或许正是因此,反而成为其念兹在兹之所在,也成为其实验和创作的内在动因。在这里,日常经验并非拒绝形而上学,而是将其内化在生活的实践中;在这里,形而上学不是悬置于纯粹的形式之上,而是将其内化在视觉中的时间之褶曲。

因此,我们不妨将其视为《木兰溪》的延续。但与之不同的是,陈彧凡在此极尽可能地将其压缩到最为彻底、最为纯粹的状态,以至于我们很难想象背后隐含着如此丰富的所感与所思。一切有关时间的仪式与生命体验都被压缩在纯形式中。与其说这是一种时间的褶曲和压缩,不如说是一种生命的展开和铺陈。在这些“物”和形式中,有关过去、当下和未来的发生或可能被串联在一起。记忆、关照和向往都被“凝滞”在“物”与形式中,并以视觉的方式诉诸褶曲和展开。

正是在这一自然的叙事中,同时生成了其独特的观看角度和视觉机制。它不是抽象,也不是观念。它是一种褶曲,是一种展开,是一种体验。就像德勒兹(Gilles Deleuze)所说的,“写作是一个生成事件,永远没有结束,永远正在进行中,超越任何可能经历或已经经历的内容。这是一个过程,也就是说,一个穿越未来与过去的生命片段。”对于陈彧凡而言,亦复如此。他的实验不仅是过程,更是生成。

作品

2011

纸上综合材料+ 木头碳化

Mixed media on paper+carbonized wood

200 x 110 cm + 32 x 30 x 18 cm

2011-2012

布上综合技法、木头雕刻

Mixed media on canvas, wood carving

D=150 cm,

75 x 60 x 60 cm