江芳 – 逝像

2015.05.31 – 2015.07.20

新闻稿

每一个事物都是它的反面,就像刺里的柔软,刀锋里的脆弱。与其说自相矛盾,不如说是它的完全。这使四两拨千斤成为可能,世界变得生动。

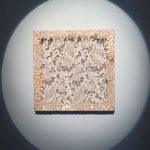

这是一批照着图案画的画,大部分是照着蕾丝画的。图案由画布上大大小小、密密麻麻的芒刺组成。

但芒刺却不是硬的,实际上它们只是一些在重力中弯曲,在光影里突起的油画色,没有骨头,没有硬度,是些虚无的芒刺。

作为范本的蕾丝图案是线连结出来的,画儿却用油画色的揪儿排列。在蕾丝空的地方,在画儿上却被刺儿排满。

画儿上本没有图案,图案是你自己看出来的,就像大地上的植物本是随意生长,航拍照片里却可以看到图案。植物不知道自己原是图案的部分。而图案上看不见草的萌生。

草从地里钻出来,它们从画布的底子里发芽,色调是转瞬即逝的心境,渗透着基因里的“记忆”积淀,在时间的流逝里慢慢长出肌理,铺成蔓藤。

就像桌子的构成先于桌子存在一样,图形存在于草芽之外,草芽缓缓生长,逐渐把图形体现出来,不守规矩,自由散漫,调皮随意,打着瞬间情绪的烙印。

颜色的倾向性关乎祖先记忆,关乎族性与血。那是世世代代的祖先眼里见的,嘴里尝的,鼻子里闻的,皮肤触的,心里想的。它们沉淀在骨子里,潜移默化在家族习惯里。它在自己的人生历史之外,是逐渐被自己发现的。

江芳的色彩叫人惊异。这里找不到那些尊贵的,深沉的,曾在画布上出现过的色彩。而日常里觉得“怯”的色儿,在这里重新找到尊严。

它们让人想起森林,草甸,鲜花,天空,云影和白山黑水,想起金与清,想起狩猎和放牧的生活。

这些感觉也不仅仅存在颜色上,在单纯而放松的笔下,它们同时会在肌理、图形和结构上出现,并在由它们带来的氛围上。

单纯能把本性透出来。单纯意味着真实。

图案,重复,机械,抽象给画儿蒙上了一层理性与秩序的冷冰冰的光,但冷光之后却是对冷的反叛。就像在洗脑的教育下却能产生免疫力一样。在手的温度下,在情绪化的画笔下,严明的格式上发出芽来,机械的排列里扭动着逃逸的肌理,金刚杵一经卖萌就成了螃蟹,而尖锐的芒刺,却是软的。

这对于画者和观者或许都是一种平复,就像伤害在时光中渐渐软化,慢慢抽去凶狠,转变为对事儿的记忆。记忆没有锋利的刃。

这种“人情味儿”也提示着某种现实,事物总不是表面、应该或想象的样子。比方说,凶悍的愤怒,也许恰恰出于内在的软弱。

这些油画不同于传统的油画,画面既不同于平面,也不同于色彩的堆积。它们没有画的面。但它们又不是浮雕,因为没有雕。在自然的光线下,在晨昏的转变中,光和影变幻着时时不同的景象,与变化着的心境相应。

所谓“一念三千”,情绪千头万绪,流转不驻。时间,空间,光,影,从早到晚,瞬息万变,永不停息。“子在川上曰:逝者如斯夫!不舍昼夜。”

这些变易透过画笔,体现在颜色的变化里,体现在肌理和图形的转化中,细微绵密,谁也无法抓住。画儿朝向许多方向,它无穷开放,而观者的心境也许会在某一时刻和与某处契合,见其所见,达成跨越时空的共鸣。

在从未存在过的色调变幻中,长出了一个个,一丛丛的芽儿。这色调的变幻就是难以扑捉心境。芽儿在时间里生长,在重力里弯曲,各各不同,长成先于芽儿存在的图形,以调皮的姿态。

眼里的画儿就是这个不能把握的时空的记录。就像梦和幻觉,卟嘟卟嘟的水泡,影子。就像朝露,就像闪电。就像一切人类的创造。

光里的阴影,阴影里的光。心绪变幻,也意想不到。人类在遗忘中无法扑捉的转瞬即逝,却留在了笔触之下,色差之中。

一切有为法

如梦幻泡影

如露亦如电

当作如是观

——大荒东